News最新情報

2025.07.17

【劇場を楽しむ②】オーケストラの役割~オーケストラ・ピットを覗いてみよう!

オペラの上演時、音楽はどこで演奏されているでしょうか。音を奏でるオーケストラが陣取るのが、オーケストラ・ピットという場所です。「ピット = pit」は穴、くぼみという意味ですが、まさにオーケストラは舞台面から、さらに客席面からも低い穴のような場所にセッティングされています。

オペラの上演前や休憩時に、ぜひ客席の一番前まで行ってみましょう。衝立ての向こうを覗いてみれば、いつもと違った風景が並んでいます。2階席、3階席なら上から眺めることができますから、落ちないように気をつけてステージから客席寄りの手前の部分に注目してみてください。そこがオーケストラ・ピットです。

ご覧になるとお気づきになると思いますが、普段のステージに並べられたオーケストラよりも狭い場所にセッティングされていることがわかります。何よりも奥行きが格段に短い。ということは、何らかの工夫が必要というわけです。

限られたスペースにオーケストラを収めるために、コンサートで舞台に並べる時との違いがあります。色々なパターンがありますから、ぜひ確かめてください。時には管楽器が正面ではなく、舞台に向かって左(下手)や右(上手)に寄せて並べられることもあります。ということは、打楽器やハープがさらに端へ位置することになります。どう並べるのかは、指揮者とも相談の上、オーケストラが練習や公演を行うための環境を整える役割を一手に担うステージマネージャーの仕事です。

オーケストラ・ピットの様子

ピットの中は舞台を観客に見せるために明るくするわけにもいかず、譜面台1台1台に譜面灯が取り付けられています。指揮者の背後の壁だけをわざわざ白くするほどの暗さです。譜面灯は電池式のものもあるのですが、オペラの中で完全暗転など一斉に制御する必要もあって、ピットの床には所狭しと電源ケーブルが張り巡らされていることがほとんど。無駄なく、なるべく安全にこれらを引き回すのも、ステージマネージャーの大切な仕事です。

あわせて、演奏者用の椅子が座った時に足を下ろす場所を確保した広さの台に乗っているものもあって、ピットの床面は平面ではないことが多く、気をつけないと危ない場所でもあるのです。あってはいけないことですが、ステージから小道具が落ちてくる危険も完全にゼロではありませんので、舞台との間に落下防止ネットが設置されるなどの工夫が施されています。

譜面台には譜面灯がつけられている

また、面積を拡げるためにピットの一部が舞台の下まで入り込んでいる劇場も多くあって、この部分を「ワーグナー・ピット」と呼ぶ場合もあります。これはリヒャルト・ワーグナー(1813-1883)が長大な舞台祝祭劇『ニーベルングの指環』4部作の上演のために建てた専用劇場であるバイロイト祝祭劇場(1876年完成)のオーケストラ・ピットにちなんでいます。完全に舞台の下に掘り入れた構造になっていて、観客からはまったく指揮者とオーケストラは見えません。ワーグナーがここで実現させたかったのは、観客を音楽と舞台に集中させることでした。

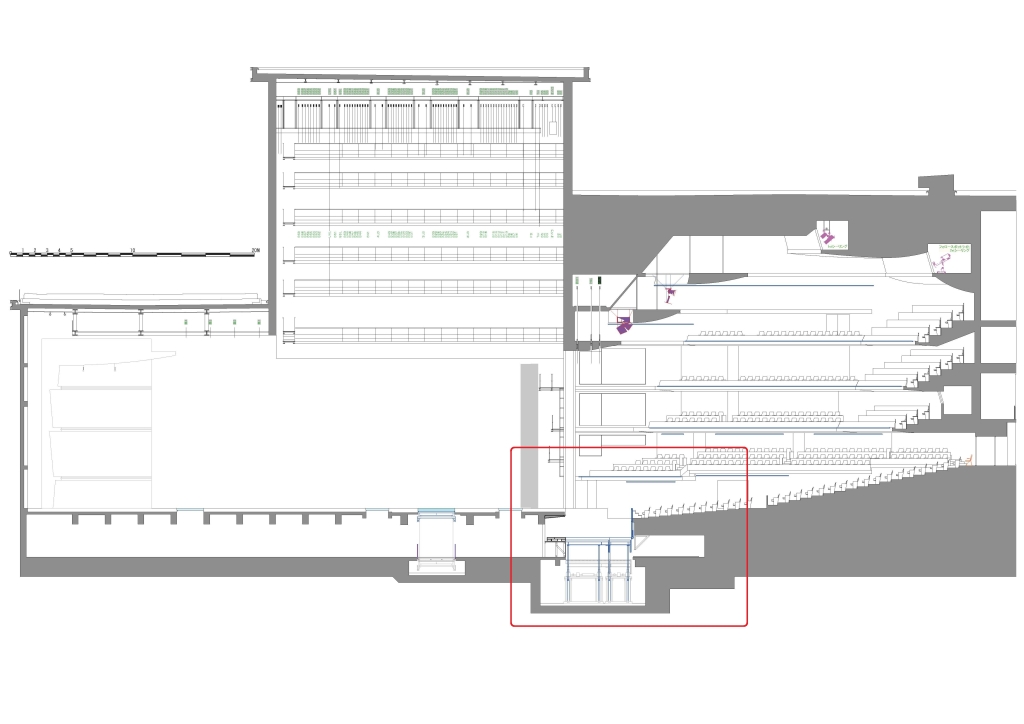

KOBELCO大ホールを横からみた図面。赤枠部分がオーケストラピットのあたり

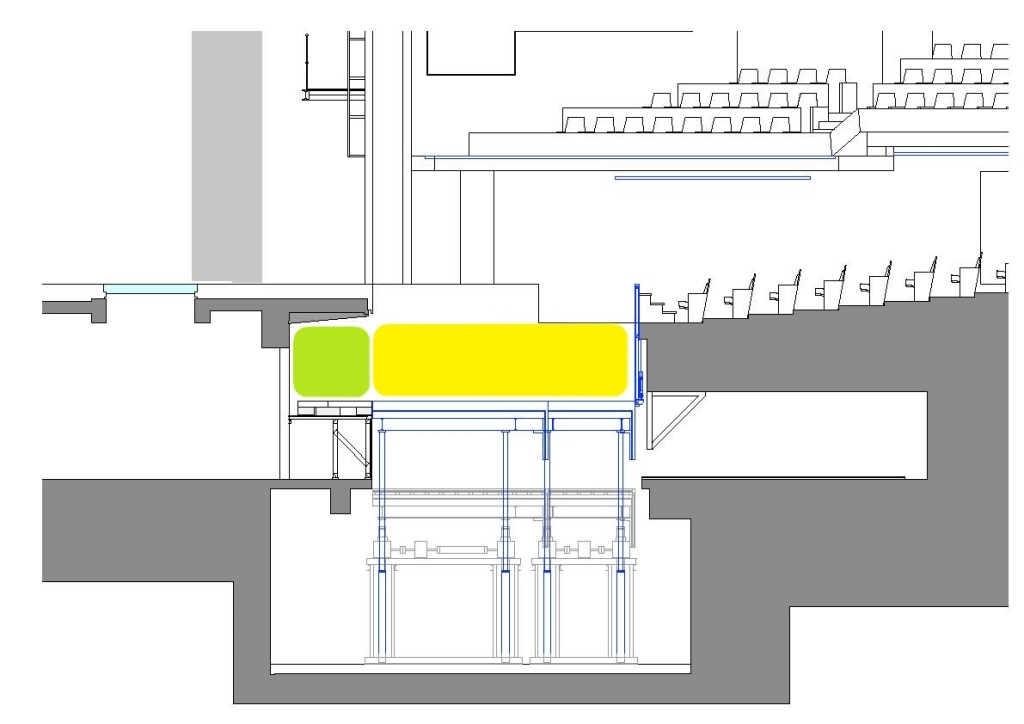

赤枠部分の拡大図。黄色と黄緑の部分がオーケストラ・ピット(舞台下に拡張された黄緑部分はワーグナー・ピット)

バイロイト祝祭劇場ほどではないですが、ピットは基本的に隠れた場所なので、オーケストラのメンバーは比較的自由に過ごせます。出番になればこっそり席に着いて、出番がない時は楽屋に帰ってくつろいで、なんてことは今はありませんが、昔はほんとにあったようですよ。オペラは演奏時間が長いから体力勝負。特にワーグナーの作品は長大なものが多いので、演奏するエネルギーの配分が肝心とオーケストラのプレーヤーはよく言います。

小味渕彦之(音楽評論家)